少年事件の御依頼は弁護士法人ダーウィン法律事務所へ

少年事件とは、20歳未満の方が被疑者となる刑事事件のことです。20歳未満の方が罪を犯した場合や、犯罪行為に及んだと疑われて捜査を受ける場合、成年が被疑者となる場合と異なる手続が適用されます。

地方裁判所による裁判ではなく、家庭裁判所における審判が行われることや、裁判所調査官による調査や鑑別所への送致等、少年事件独自の手続が設けられているのです。特に、鑑別所に送致されてしまう可能性がある点は、少年事件特有の手続であり、成年事件における身柄解放活動とは異なる弁護活動が求められます。

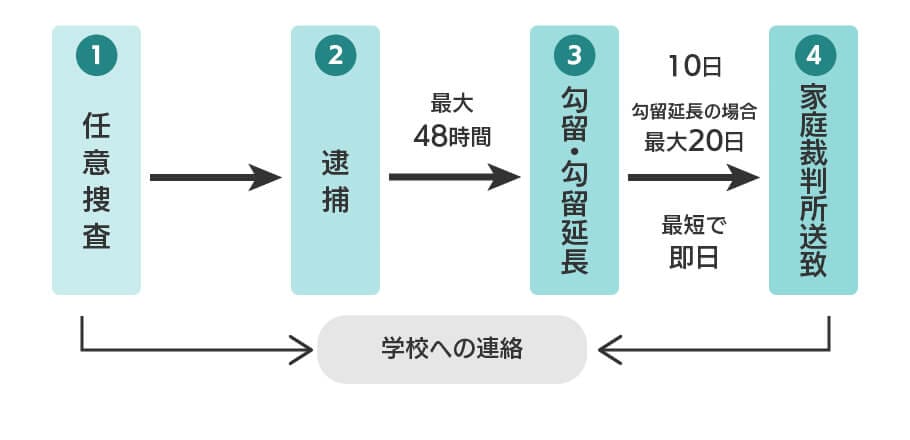

また、少年事件の場合、逮捕された翌日には家庭裁判所に送致される可能性もあります。成年事件の場合、検察官に事件が送致されてから地方裁判所に起訴されるまで、10日から20日間はかかることが通常ですから、少年事件はその手続の進捗スピードが極めて速い点も特徴といえます。

ですから、刑事事件についての経験だけでは通用せず、少年事件についての経験がなければ、適切な弁護活動は非常に難しいものといえます。

また、少年事件の特徴は、その手続面だけではありません。少年事件においては、極めて短期間の間に、少年との間に信頼関係を構築する必要があります。むしろ、こちらの側面の方が、手続的な問題よりもハードルが高い問題と言えます。

成年の被疑者であれば、弁護人が被疑者の味方であることを容易に理解してくれることが多いです。完全な信頼関係を築くことができていなくても、弁護士が味方であることを理解してもらえていることから、真実をお話ししていただけることが多いです。

しかしながら、少年にとって弁護士は、知らない第三者でしかなく、自分の味方だと理解できている訳ではありません。警察官等との違いを理解できている少年は少数派です。

ですから、少年から真実を話してもらうためには、短い期間に少年との間に信頼関係を構築する必要があるのです。私達は、少年の気持ちに寄り添い、少年の話に真摯に向き合う等の努力は当然ですが、少年に親近感を覚えてもらうように、共通の趣味などについて予習したり、場合によっては実際にゲームをDLしてプレイしてみたり等、できることは全て行って参りました。

私達はこれまでに8歳の児童から19歳の少年まで、幅広い方の弁護活動を担当してきました。まずは、御遠慮なく御相談いただければと思います。

少年事件におけるダーウィン法律事務所の強み

1.少年事件の経験豊富な弁護士が在籍

少年事件の手続は、成年の刑事事件の手続とは大きく異なります。刑事事件の経験がある弁護士であれば、誰でも担当できるという訳ではありません。

弊所では、過去に100件以上の少年事件の相談を受けてきた弁護士が在籍しておりますので、まずは御相談いただければと思います。

2.少年に寄り添う弁護活動

少年事件は成年事件と比較してその手続の進捗スピードが速い点にも特徴があります。したがって、成年の時以上に、短期間で少年と信頼関係を構築する必要があります。

少年の気持ちを理解できずに、ただ大人としての意見を伝えるだけでは、少年との信頼関係を構築することは不可能です。時には、少年との意思疎通を図るために、少年が興味を持っているゲーム等を実際にプレーし、少年が好きなアーティストの音楽を聴く等の努力も必要です。

私達は、比較的若く、少年に不必要な圧力も感じさせることはありませんし、少年の気持ちを理解するための努力も惜しみません。

3.更生環境等に対する具体的なアドバイス

少年事件の特徴として、保護主義が採用されているという点があります。これは、少年の可塑性に基づき、犯してしまった罪の重さではなく、少年の更生可能性を最も重視して、少年に対する処分を決めることを意味します。

したがって、成年事件における裁判よりも、少年事件における審判においては、更生環境の整備という点が極めて重要になってきます。少年事件における弁護士には、法的なアドバイスだけではなく、更生環境についてのアドバイスを行う力も不可欠です。

私達は、過去の前例等から、少年にふさわしい具体的な更生環境を整備するためのアドバイスもさせていただいております。

4.初回電話相談無料。安心の料金体系

初回電話相談は無料ですし、来所の相談も初回30分まで無料です。直ちに契約いただく必要はありませんので、まずはお電話ご相談ください。

料金体系についても、着手金と成功報酬について具体的に定めさせていただきますので、想定外の費用を請求されることはありません。

少年事件における弁護活動の流れ(捜査段階)

1.任意捜査

最初の捜査段階においては、少年事件も刑事事件と同様、捜査機関による捜査から始まります。成年事件と比較して注意すべき点は2つです。

1点は、少年事件の場合、成年事件の場合以上に、捜査機関の取調べの際に、少年が誘導にのってしまいがちであるということです。精神的に未成熟な少年が、警察官らによる取調べに適切に対応するには、弁護人によるサポートが必要不可欠です。

【取調べ対応についてはこちら】

もう1点は、少年事件の場合で、少年が高校生以下の場合、警察官から学校に連絡がされてしまう可能性があるということです。冤罪であるにもかかわらず、退学処分を受けることは避けなければなりませんし、実際に罪を犯してしまった場合であっても、学校は更生環境の軸となるべきものですから、退学等の処分はできる限り避ける必要があります。

したがって、捜査機関や裁判所だけでなく、学校への対応についても適切に行う必要があります。

【学校への連絡についてはこちら】

2.逮捕

被疑者が未成年の場合であっても、逃亡や罪証隠滅のおそれが認められる場合、捜査機関は躊躇することなく被疑者を逮捕します。

特に、少年事件の場合、成年事件と比較して、共犯事件が多いことに特徴があります。それは、友人らによる誘いを断り切れずに、犯行に及ぶケースが見受けられるからです。

逮捕されてしまうと、学校への通学もできなくなりますし、その結果進級や卒業ができなくなる場合もあり得ます。また、警察署で身体を拘束されるという環境に耐え切れず、自分に不利な供述をしてしまう危険性も、成年事件よりも高度に認められます。

ですから、成年事件以上に、逮捕を回避する必要性が高いのです。

【少年事件における逮捕についてはこちら】

3.勾留・勾留延長

逮捕された被疑者については、その後、勾留するかどうかを決める手続を受けることになります。この点も成年事件と共通です。

法律上、少年は原則的に勾留されない旨が定められています。しかし、残念ながら、現実的に、原則として勾留しない運用がなされている訳ではありません。

一方で、法律上は、少年を基本的には勾留すべきではない旨が定められている訳ですから、勾留を争う場合には、この少年法の規定も意識した争い方が必要です。

【少年事件における勾留についてはこちら】

4.家庭裁判所送致

少年事件は、全件送致主義といって、全ての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。したがって、基本的には、検察官限りで事件が終結することはありません。

もっとも、不起訴処分となる少年事件がないことはなく、弁護人としては、捜査段階においては不起訴処分を得ることも念頭に置きつつ、弁護活動を行う必要があります。

【少年事件における不起訴処分についてはこちら】

不起訴処分とならない場合には、家庭裁判所に送致されることになります。

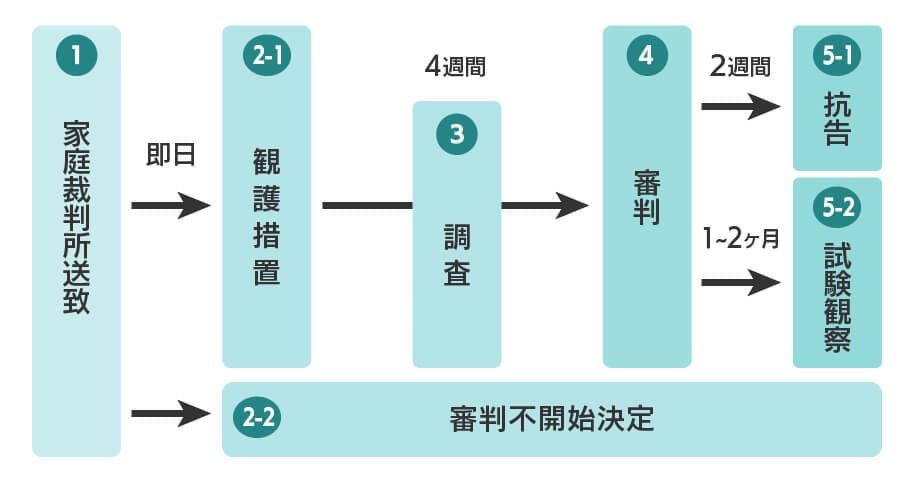

家庭裁判所は、検察官から逮捕・勾留されている少年の事件の送致を受けた場合、その日の内に、少年を鑑別所に送致するかどうかを判断することになります。この手続の詳細については、審判段階における弁護活動の流れを御確認いただければと思うのですが、注意が必要なのは、逮捕された翌日に鑑別所送致が決まることもあるという点です。

鑑別所に送致されてしまうと、警察署等の留置施設の中で勾留されなかったとしても、結局釈放されることはありませんから、学校に出席することもできなくなってしまいます。

したがって、弁護人としては受任した直後から、家庭裁判所に送致された場合の準備をしておく必要があるのです。

【家庭裁判所送致についてはこちら】

少年事件における弁護活動の流れ(審判段階)

1.家庭裁判所送致

成年事件の場合、警視庁が捜査を行った事件については、東京地方検察庁に送致され、東京地方裁判所において裁判を行うことがほとんどです。少年事件の場合も同様に、警視庁が捜査を行った事件については、東京地方検察庁から東京家庭裁判所に送致されるケースがほとんどです。

もっとも、実際の審判は、別の裁判所が担当することも多いです。東京で逮捕された場合、東京の弁護士が担当する必要がありますが、審判を沖縄で行う事となった場合には、異なる弁護人(この段階では付添人)を選任する必要もあるのです。

【少年事件における係属裁判所についてはこちら】

2.観護措置決定

上述したとおり、捜査を担当する機関と審判を担当する機関が、別の都道府県にまたがる可能性もあります。一方で、家庭裁判所に送致された直後に対応する必要があるのは、鑑別所への送致を回避することになります。鑑別所に少年を送致する決定のことを「観護措置決定」と言うのですが、この決定自体は、捜査を担当した機関が属する場所の裁判所が担当するケースがほとんどです。異なる場所で審判が行われる場合であっても、捜査段階の弁護人は、観護措置決定を回避するための活動まで担当する必要があるでしょう。

この観護措置決定は、最終的な審判が出るまでの間、少年を一時的に収容するという意味では勾留に似ているのですが、その要件等は勾留と大きな違いが認められます。

【観護措置決定(鑑別所送致)についてはこちら】

3.家庭裁判所における調査

少年事件においては全件送致主義が採用されていますので、原則として検察官の段階で事件が終結することはなく、全ての事件が家庭裁判所に送致されることになります。

しかしながら、検察庁から送致を受けた家庭裁判所が、全ての事件についての審判を行うという訳ではありません。家庭裁判所は、「審判不開始決定」という決定を行うことで、審判を行うことなく事件を終結させることができるのです。

この場合、当然、少年院に送致される等の処分が下されることもありませんから、付添人としては、まずは審判不開始決定を得るための弁護活動を行うことになります。

【審判不開始決定についてはこちら】

審判不開始決定を得られず、審判を受けることとなった場合、少年及び少年の両親等は、家庭裁判所の調査官による調査を受けることになります。

この調査官による調査は、少年事件独自の手続である上、最終的な処分内容にも直結する極めて重要な手続になります。

家庭裁判所の裁判官は、基本的には審判の時の1回しか少年に会うことはありませんが、家庭裁判所の調査官は、審判前に複数回少年と面会を行います。したがって、裁判官よりも少年及び少年事件について理解した状況で審判に臨みます。

ですから、裁判官も、少年に対する処分の内容を検討する際に、調査官の意見を非常に重視することになるのです。付添人としては、調査官による調査の際に、少年及び少年の両親が最大限のアピールをできるようにサポートする必要がありますし、調査官の抱いている問題点を少年らと共有すべく、調査官とも密にコミュニケーションを図る必要があります。

【調査官による調査についてはこちら】

4.審判

少年事件における審判の手続は、成年事件における裁判の手続と大きく異なります。例えば、少年審判には傍聴人がいませんし、検察官も原則として出廷しません。

少年、少年の両親、付添人の他には、裁判官や裁判所書記官、調査官等が出廷することになります。そして、手続は裁判所主導で行われることになります。

最も注意すべき点として、少年事件においては、少年や少年の保護者に対する質問も裁判所主導で行われるというという点です。成年事件においては弁護人から被告人に対して質問する訳ですから、事前の準備が簡単ですが、少年事件においては同様の準備を行う事が出来ないのです。

【審判についてはこちら】

5.審判後の手続

成年事件においては、判決が宣告された場合、控訴するかどうかを検討することになります。少年事件においても基本的には同様なのですが、試験観察処分という特殊な処分を言い渡されることがあります。

この処分は、試験観察期間を設けて、その期間経過後に再度審判を行うことを内容とするもので、その期間内において、更生の見込みがあるものと判断された場合には、少年院送致等の厳重な処分を避けることができるのです。

したがって、この期間における付添人のサポートは必要不可欠なものと言えます。

【試験観察についてはこちら】

試験観察処分以外の処分については、何らの処分も行わないことを意味する不処分、保護司によるサポートを内容とする保護観察処分、少年院等の施設収容を内容とする処分に分けることができます。この詳細については、それぞれの処分を解説しておりますので、そちらのページを御確認ください。

そして、その処分の内容に不服がある場合には、成年事件と同様に、不服の申立を行うことができます。この手続のことを抗告と言いますが、成年事件における控訴や上告とは大きくその性質が異なりますので注意が必要です。

【抗告についてはこちら】

少年事件における弁護士費用

少年事件における弁護士費用は下記のとおりです。

罪を認めている事件(減刑を求める事件)

着手金 :40万円~

成功報酬 :50万円~

罪を争っている事件(無罪判決を求める事件)

着手金 :50万円~

成功報酬 :100万円~

少年事件の特徴について

少年事件における弁護活動の流れは、上述したとおりになります。しかし、少年事件においては、成年事件と異なる手続や問題が生じることがあります。

主たる少年事件特有の問題点について解説させていただきます。

1.成年事件との差異

少年事件と成年が被疑者・被告人となる刑事裁判について、手続的な相違点については、少年事件の手続の説明のページ で解説させていただきました。

手続面についても大きな違いがあるのですが、成年事件と少年事件とは、その本質において大きな違いがあります。

それは、刑事裁判の目的が、被告人か有罪かどうかを判断した上で、有罪だと判断した場合において適切な刑罰を科すことである一方、少年審判の目的は少年の更生にあります。

成年事件においては、被告人による犯罪行為を証明することができなければ、無罪判決が宣告されることになりますが、少年審判においては、少年による犯罪行為を証明することができなくても、少年の更生に必要だと判断された場合には、少年院に送致すること等も考えられるのです。

この点は非常に大きな違いになります。少年の弁護を行う弁護士のことを、付添人弁護士と呼ぶのですが(成年事件の場合には弁護人弁護士といいます)、付添人弁護士は上述したような成年事件との違いを意識した弁護活動が求められるのです。

【成年事件との差異についてはこちら】

2.触法事件について

少年事件と成年事件の間には大きな手続的な差異が存在します。しかし、ひとくくりに少年事件といっても、その中には様々な種類があり、その事案の種類によって、手続が大きく異なることもあるのです。

その中でも、保護事件と触法事件には、大きな手続の違いがあります。

一般的に、少年事件については、〇〇保護事件等と呼ばれます。例えば、16歳の少年による窃盗の罪が問題になる場合には、窃盗保護事件と言います。

しかしながら、刑法は14歳未満の少年による行為を罰しない旨を定めていますので、14歳未満の少年による犯罪行為は「罪」となりません。一方で、更生の必要がある事には違いがありませんので、「触法事件」として家庭裁判所に関与させることにしているのです。

「触法事件」が他の通常の少年事件と異なるのは、児童相談所の関与がある点です。警察署や鑑別所と同様に、児童相談所も少年を収容することがあります。

付添人弁護士は捜査機関と家庭裁判所に加えて、児童相談所への対応も考慮しなければいけないのです。

【触法事件についてはこちら】

3.ぐ犯事件について

成年事件と少年事件の最大の相違点として、少年による犯罪行為が証明されていない場合であっても、少年の更生に不可欠だと判断される場合には、家庭裁判所は少年を少年院に送致することができる点があります。

しかしながら、犯罪行為を行ったとの嫌疑がない場合に、何故、家庭裁判所が審判を行うことができるのかという点について根拠がなければ、なんら犯罪に及んでいない少年を、国の施設に収容することは許されません。

この点について、少年法は、犯罪行為に及んだ非行少年に加えて、将来的に罪を犯すおそれが高い少年を意味する「ぐ犯少年」も、審判の対象にする旨を定めています。

そこで、「ぐ犯少年」として、家庭裁判所の審判を受けることとなった場合、過去の犯罪行為に関する弁護活動ではなく、その少年の将来について弁護活動を行うことになります。

したがって、成年の刑事事件とは大幅にその弁護活動の内容も変わることになりますから、ぐ犯事件の弁護活動の経験のある付添人弁護士を選任する必要があるのです。

【ぐ犯事件についてはこちら】

4.保護観察処分について

少年審判は少年の更生を目的とする手続です。したがって、少年審判の結果として少年に下される処分についても、少年の犯した罪に対する刑事責任を問う刑罰としての性質はなく、少年の更生に向けた教育的処分として下されることになるのです。

ですから、刑罰としての懲役刑や罰金刑が科されることは、少年審判においてはありません。その代わりに、少年の更生に向けた処分として、少年院送致等の処分が下されることとなり、この処分のことを保護処分といいます。

保護処分の中で、少年院送致については、少年院に収容されることとなりますから、皆様もイメージしやすいと思います。少年に更生の意欲が認められ、少年の保護者に監督能力や意思が認められる場合には、親子関係を遮断することに繋がる少年院送致は、付添人としてなんとしてでも避けたいところです。

この少年院送致と不処分の間の保護処分として、保護観察処分という処分があります。保護観察処分を受けた場合、少年は家庭内での更生を図ることができますから、不処分を得ることが困難又は相当でないと付添人弁護士が判断する場合、付添人弁護士は、保護観察処分を目標として弁護活動を行うことになります。

【保護観察処分についてはこちら】

5.少年院送致、児童自立支援施設送致等について

少年審判によって、少年院送致を言い渡された場合、少年は直ちに少年院に収容されることとなります。帰宅することが許されないという点において、成年事件の刑事裁判において言い渡される懲役刑や禁錮刑に類似しているものと言えます。

しかしながら、成年事件の刑事裁判においては、被告人が服役しなくてはいけない期間についても宣告されます。すなわち、懲役1年又は懲役10年などといったように、服役しなくてはいけない期間についても宣告されます。

少年審判においては、少年院の中で生活しなくてはいけない期間について、裁判官が指定することはありません。つまり、更生を目的とする処分ですから、少年院の中での生活態度によって、更生の成果が認められば、少年院から出るタイミングが早まりますし、そうでない場合、犯した罪が軽いものであっても、なかなか少年院から出られないということになるのです。

また、少年院と同様に、少年を施設に収容する処分として、児童自立支援施設送致という処分があります。主として、触法事件等、少年が若い場合に、選択される処分と言えます。

付添人弁護士としては、これらの処分を回避できるように弁護活動を行う必要がありますが、事前にこれらの処分の内容を把握しておくことも求められます。

【少年院送致、児童自立支援施設送致等についてはこちら】

6.逆送事件について

これまで、少年事件と成年事件における刑事裁判手続の相違点について説明させていただきました。しかしながら、殺人罪などの重大事件の場合、被疑者・被告人が未成年であっても、成年と同様に扱われ、刑事裁判を受けることとなるケースがあります。

刑事裁判においては、検察官の関与が不可欠となりますから、家庭裁判所が、成年に対するのと同様の刑事裁判の手続によって少年の刑事責任を判断すべきだと考えた場合、家庭裁判所は、この少年及び事件を検察庁に送致することになります。

検察庁から送致を受けた事件について、更に検察官に戻すようなことになりますので、実務上このような手続を「逆送」手続といいます。

逆送された事件については、成年における刑事裁判と同じ手続きが用いられることとなりますが、通常の成年の刑事事件と同じような弁護活動で足りるわけではありません。

弁護人としては、家庭裁判所が事件を検察庁に逆送したのが不適切であり、家庭裁判所の少年審判によって審理されえるべきであることを強く主張していく必要があるからです。

【逆送事件についてはこちら】

7.否認事件について

少年事件における少年審判においては、原則として検察官の関与が予定されていません。しかしながら、否認事件においては、少年による犯行であることについての立証活動を行うため、検察官が審判に参加することもあり得ます。

また、成年事件における刑事裁判については、原則的に、公判期日が開かれるまで、検察官は裁判所に証拠を取調べさせることができません。一方で、少年事件の審判においては、事件を家庭裁判所に送致する際に、検察官は全ての資料を家庭裁判所に送致していることになりますから、付添人は、検察官に証拠の提出を止めさせることができません。

成年事件における刑事裁判においては、弁護人の一番の役割は、検察官立証の弾劾です。つまり、検察官の立証が不十分であることを主張することになります。

一方で、少年審判においては、検察官の立証を止めることができない局面が多いことから、付添人弁護士としても積極的に、少年の有利になる主張を行う必要があります。

否認事件においても少年事件における少年審判と成年事件における刑事裁判は大きく異なり、弁護人に求められる役割も異なるのです。

【否認事件についてはこちら】

電話をかける

電話をかける メニュー

メニュー